こんにちは、MY STELLAです!今日は「自己肯定感とは?」というテーマについて、わかりやすくまとめていきます。この記事では、自己肯定感の意味や種類、なぜ今注目されているのか、日本の子どもたちの現状、親ができるサポート方法、SNS時代の新しい課題まで、こどもの自己肯定感にまつわる最新情報を幅広くご紹介します。自己肯定感が高まると、子どもは自分らしく、のびのびと成長できるようになることがわかりますよ。

自己肯定感の基本的な意味

MY STELLA(マイステラ)は、子どもたちの可能性を信じ、心の土台を育てることを大事にしています。そのなかで欠かせないのが「自己肯定感」という言葉。普段の生活で耳にすることはあっても、改めて「自己肯定感」とは何なのかを考えることは、意外と少ないかもしれません。

自己肯定感の定義と心理学的背景

自己肯定感とは、「自分自身を大切な存在だと感じられる気持ち」を指します。心理学では、アメリカの心理学者カール・ロジャースが唱えた「自己概念」や、アルバート・バンデューラの「自己効力感」など、自己をどう捉えるかという枠組みがたびたび登場します。自分に価値を感じたり、自分の存在を肯定できる力は、人生のさまざまな局面で心の支えとなります。子どもにとってはもちろん、大人にとっても大切な心の土台です。

自己肯定感の種類(自己受容・自己効力感 等)

自己肯定感と一口に言っても、その中にはいくつかの側面があります。代表的なものに「自己受容」「自己効力感」「自尊感情」などがあります。自己受容は、「どんな自分でも認めることができる」心の在り方。自己効力感は、「自分はやればできる」と自分の能力を信じる気持ち。そして自尊感情は、「自分は価値のある存在だ」と感じられる力です。これらがバランスよく育つことで、子どもは失敗や困難に出会っても、しなやかに自分らしく前へ進むことができるのです。

なぜ今、自己肯定感が注目されているの?

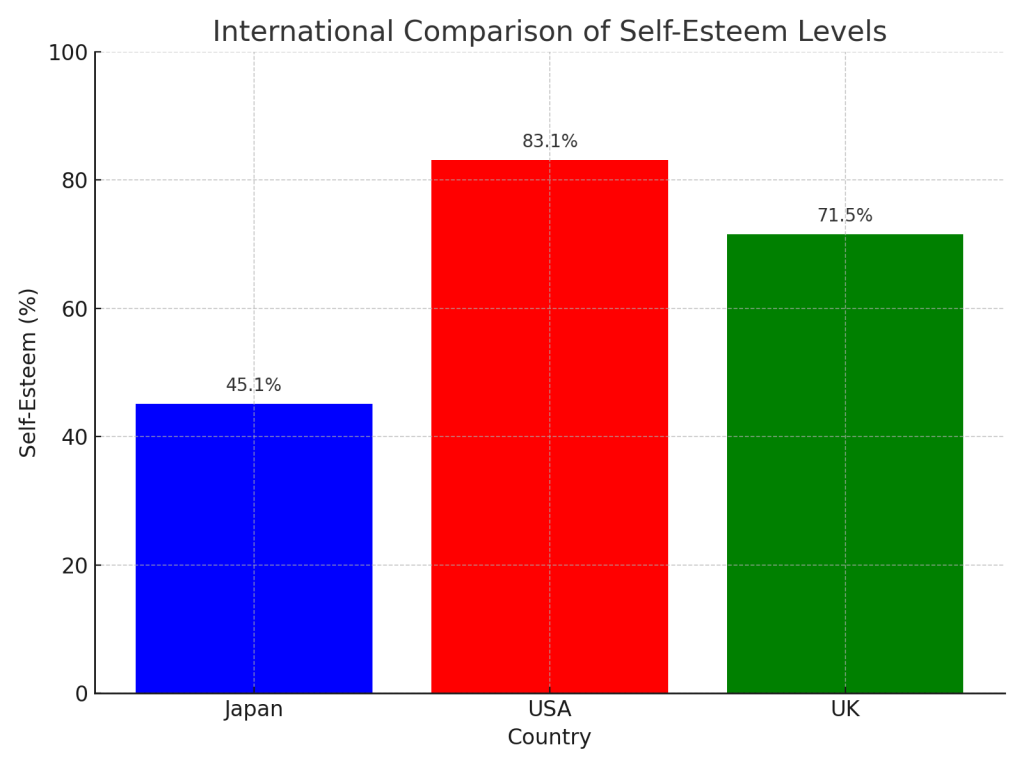

日本の子どもと世界との比較データ

ここ数年、自己肯定感の重要性が取り上げられる背景には、日本の子どもたちの自己肯定感が世界的に見ても低いという調査結果があります。内閣府の「令和4年度 子供・若者の意識調査」では、「自分に満足している」と答えた若者の割合が、日本は45.1%。アメリカやイギリスなど他国と比較すると、その差は大きく、社会全体での課題と受け止められています。MY STELLAでも、多くの保護者の方から「どうしたら子どもの自信が育つの?」という声が寄せられています。

現代の社会背景と自己肯定感の関係

現代の日本では、学力や成功体験ばかりが重視されやすい一方、多様性や自分らしさを受け入れる社会づくりが進められています。SNSやデジタルの普及で、子どもたちは他者との比較にさらされがち。自己肯定感が低いままだと、自信が持てず、失敗や変化への挑戦に消極的になりやすい現状も。こうした背景から、“ありのままの自分”を大切にできる心の土台として、自己肯定感を育むことの価値がますます広がってきているのです。

自己肯定感が低いことの影響

MY STELLA(マイステラ)が大切にしている子どもの心の土台、それが自己肯定感。でももし自己肯定感が低いと、どうなるのでしょうか?実は、毎日の生活や将来にまで、さまざまな影響が表れます。日々の小さな「できたね」や「大丈夫だよ」の積み重ねが、子どもの自信や心の安定に直結しています。

子どもの生活や行動への具体的な影響

自己肯定感が十分に育たないと「やってみよう」と思う力が弱くなったり、新しい体験を避ける傾向が強くなります。例えば、失敗を過度に恐れてチャレンジをためらったり、自分の気持ちをうまく伝えられなくなることも。また、お友だちとのトラブルを自分のせいだと感じてしまうなど、不安や自己否定の感情が日常ににじむこともあります。

学力・人間関係・精神的健康への影響

実際、文部科学省「全国学力・学習状況調査」でも、自己肯定感が高い子どもは「わからない問題も粘り強く取り組めた」と回答する割合が多いことが報告されています。

反対に自己肯定感が低いと、挑戦意欲や学習モチベーションが下がりやすく、友人関係にストレスを抱えたり、孤立しやすい傾向も。

長い目で見ると、自己肯定感の低さは自己評価や将来の夢の持ち方、心の健康にも深く関わってきます。

自己肯定感の高い子どもたちの特徴

・新しいことに挑戦する勇気がある

・失敗しても立ち直りやすい

・友だちとの関係も良好

・学習意欲も高い

子どもの自己肯定感を育む親の関わり方

親子コミュニケーションのポイント

私たちマイステラは、日々の小さな声かけや会話こそが、子どもの自己肯定感を育てる大きなきっかけになると考えています。まずは、子どもの話にじっくり耳を傾けてみましょう。子どもがうまく言葉にできなくても、表情や仕草で「気持ち」を感じ取ることが大切です。「あなたの気持ちを受け止めているよ」と伝えるだけで、心に安心感が芽生えます。また、結果よりも「過程」を褒めることが、自分らしさを認めるきっかけになります。

子どもへの声かけの工夫

子どもが失敗やミスをしたときこそ、「こうしたら上手くいくよ」とアドバイスするよりも、「チャレンジしてみたこと自体が素晴らしいね」と伝えることが大切です。「大丈夫」「そのままでいいよ」という言葉に加え、子どもの存在そのものを肯定する声かけを心がけると、自己肯定感の土台がしっかりと築かれていきます。

家庭でできる自己肯定感アップの実践例

日常でできる取り組みとしては、例えば一緒に料理や掃除など家のことを体験する、MY STELLAのオリジナル絵本を通して特別な思い出作りを楽しむ、といった時間も効果的です。子どもが何かをやり遂げたり、小さな成功を感じた時には「うれしいね」「お母さん(お父さん)も嬉しいよ」と具体的に喜びを共有しましょう。また、「ありがとう」をお互いに伝える習慣も、存在そのものを認め合うきっかけになります。

親自身の気持ちを大切にする

子どもの自己肯定感を支えるためには、親自身が無理をしすぎず「自分も完璧じゃなくていい」と認めることも大切です。時には悩みや疲れがあっても大丈夫。親の笑顔やリラックスした姿が、子どもに「人はそれぞれでいいんだ」と伝えてくれます。MY STELLAも、日々悩みながら子育てを楽しむ親子をそっと応援しています。

変化する子どもを取り巻く環境

SNS・ネット時代の課題と機会

私たちMY STELLAが見つめる今の子どもたちは、インターネットやSNSが日常に溶け込んだ世界で育っています。LINE、Instagram、YouTubeなどのデジタルサービスは友だちとのコミュニケーションや新しい知識との出会いに役立つ一方、SNS上の「いいね」やコメント、見えない比較競争によって心が揺れる瞬間も増えました。

たとえば小学生や中学生でも、自分自身の評価を他者の反応で測ってしまうなど、昔よりも心が外部の影響を受けやすくなっています。一方で、新しい世界や多様な価値観に触れるチャンスも同時に増加。デジタル社会は、子どもたちの好奇心や探究心を刺激する、とても大きな可能性も秘めています。

子どもへの影響と家族のサポート

ネット時代には、誹謗中傷や過度な情報の洪水によるストレスも課題です。だからこそ、家庭での対話やお互いの気持ちを信じ合う時間が、今まで以上に重要視されています。MY STELLAでは、デジタルリテラシー教育や、親子で安心して話し合える環境づくりがますます大切だと考えています。

子どもが自分らしさを守るには

ネットやSNS上では、自分を取り巻く世界が広がる一方で、相手への配慮や自分自身への自信を持ち続けることが難しくなる場面も。たとえばクラス内のグループチャットでのやりとりや、動画配信の影響による自己評価の揺れは、時に自分らしさを見失うきっかけになります。

しかし、日々の何気ない会話や、一緒に新しいことへチャレンジする体験を重ねることで、子どもたちは自分なりの価値観や強みを自然と育てていきます。MY STELLAでは、家庭や学校など身近な大人が、子どもたち一人ひとりの「そのままの自分」を認め、ごくささいな「できた!」を大切にすることが、自分らしさを守る力を養うベースになると考えています。

まとめ

自己肯定感は、子どもが自分らしく健やかに成長するために欠かせない心理的基盤です。家庭や社会の変化、SNS時代の課題が広がる今、子どもを取り巻く環境はますます複雑になっています。しかし、親子のあたたかなコミュニケーションや家庭での小さな成功体験が、子どもの自己肯定感を力強く育てることがわかっています。

大切なのは、子ども一人ひとりの個性や努力を受けとめ、自分を好きになれる環境をつくること。名前を主人公にしたパーソナライズ絵本『マイステラ』は、お子さまの「自分らしさ」と「自信」を自然に育む新しい読書体験です。親子で一緒に特別な物語を楽しみながら、お子さんの自己肯定感を高めてみてはいかがでしょうか。

子どもたちにとって、親との毎日の小さな関わりが、大きな自信につながっていくんですね。

私たちMY STELLAは、子どもたち一人ひとりの心に寄り添うことを大切にしています。 だからこそ、保護者の皆さんの気持ちもよく分かります。子育ての喜びも、不安も、悩みも。 子育ては、誰もが完璧を目指そうとしてしまう旅かもしれません。 でも、完璧な親子関係なんてありません。

むしろ、ときには悩んだり、迷ったりすることも、かけがえのない親子の物語の一部なんです。 そんな子育ての日々に、ほんの少しでも私たちが寄り添えたら嬉しいです。

悩みを抱え込まずに、周りの人に話を聞いてもらうのも素敵な選択肢。 そして、もしよろしければ、MY STELLAも皆さんの子育ての旅の、小さな光になれたらと思っています。

また次回の記事でお会いしましょう!

もっと知りたい人へ

この記事で紹介したデータの出典:

- 内閣府「令和4年度 子供・若者の状況調査」

- 文部科学省「全国学力・学習状況調査」(2022年度)

- ベネッセ教育総合研究所「家庭教育調査」(2021)