はじめに

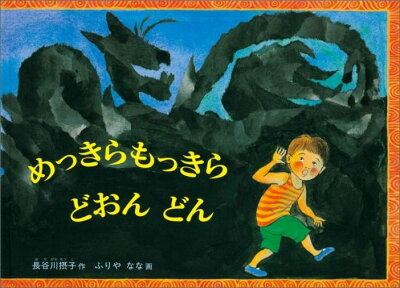

わくわくする言葉がとびかう、不思議な絵本の世界へようこそ!長谷川摂子さん(作)と降矢ななさん(絵)の「めっきらもっきらどおんどん」は、子どもたちの心をつかんで離さない、想像力とユーモアたっぷりの作品なんです。この絵本は最初は『こどものとも』1985年8月号に載って、1990年3月15日に福音館書店から単行本になりました。

最初にこの絵本を手に取ったとき、「怖い」って噂を聞いていたので少し迷いました。「9歳の息子と4歳の娘が怖がるかも?」って心配したんです。特に表紙の妖怪たちの姿を見て、ちょっぴり不安に。でも読み始めたら、あら不思議!子どもたちはもちろん、私自身がすっかり物語に引き込まれちゃって。「めっきらもっきらどおんどん」って口に出すと、なんだか子ども時代に戻ったみたいな、ふわっとした気持ちになるんですよね。あなたもこの絵本の魔法にかかってみませんか?

どんな子におすすめ?

対象年齢と子どもの反応

この絵本は3歳から小学校低学年の子におすすめなんです。でも2歳の子でも、言葉のリズムを楽しめますよ。うちの子たちは息子が9歳、娘が4歳なんですが、二人とも夢中になっちゃって。娘はリズミカルな言葉遊びが大好きで、息子はストーリーの面白さにハマってます。

「怖い?」と感じる子への配慮

「怖いよ」って言う人もいるけど、確かに少し不気味な雰囲気はあるものの、うちの子たちは全然怖がらなかったんです。むしろその「ちょっと怖い」感じが子どもたちの冒険心をくすぐるみたいで、何度も読んでとせがむくらい。子どもって不思議なものですよね、ちょっと怖いものへの好奇心も持ち合わせているんだなって実感します。

大人も一緒に楽しめる魅力

実は私も楽しんじゃうんですよね。想像力をくすぐられるお話と、思わず口ずさみたくなる言葉の響き。子どもと一緒に読むとき、私も子ども心に返って楽しんでます。だって、妖怪たちの声を演じ分けるの、すごく楽しいんですもの!

あらすじ紹介

魔法のことばと物語の始まり

主人公のかんたくん、ある日友達が見つからなくて、お宮の大きな木の前で思いきりやけくそな気分で変な歌を歌うんです。

「ちんぷく まんぷく あっぺらこの きんぴらこ じょんがら ぴこたこ めっきらもっきら どおんどん」

この「めっきらもっきら どおんどん」って言葉が魔法の呪文みたいに働いて、物語の扉が開くんです。木の隙間から声が聞こえてきて、かんたがそこに入ると、穴から落ちて夜の山に着くんです。

3匹の妖怪たちのキャラクター紹介

もんもんびゃっこ

狐みたいな白い妖怪で縄跳びの名人。

しっかかもっかか

モモンガみたいに空を飛ぶ赤い髪の妖怪。

おたからまんちん

たくさんの宝物を持ってる白いひげの妖怪。

かんたの冒険と帰還

かんたは妖怪たちと仲良くなって、時間のたつのも忘れて遊ぶんだけど、ふと気づくと夜。眠ってしまった3匹のそばで、かんたは急に寂しくなって、「おかあさーん」って叫ぶと…。

ラストの「きみならおもいだせるかな?」について

物語の最後には「きみなら おもいだせるかな?」って一文があるんです。実はこれ、初版にはなくて、後から作者の長谷川さんが加えたものなんですって。

これ読むたび思うんですけど、子どもって本当にこんな感じよね。今日は誰も遊んでくれないって拗ねたり、でもすぐに新しい友達ができたら夢中になって、でもやっぱり最後はお母さんが恋しくなる。そのリアルな子どもの心の動きに、ママとしても毎回グッときちゃうんです。

この絵本が伝えたいこと

作者が込めたメッセージ「遊ぼうね、みんな!」

この絵本が伝えたいことは、作者の長谷川摂子さんの言葉を借りれば「遊ぼうね、みんな!」なんだと私は思っています。

実はこの絵本、歌から生まれたって知ってました?長谷川さんは絵本より先に「めっきらもっきらどおんどん」の歌を作って、子どもたちに「自由に歌ってね」「いろんな『めっきらもっきらどおんどん』を、たくさんの子どもたちが元気に歌ってくれたらいいな」って言ってたそうです。

保育士としての視点と創作意図

長谷川さんはお母さんであり保育士さんでもあって、子どもたちと関わる中で「子どもが遊ぶための絵本を作りたい」って思うようになったそうです。子どもの心の解放と違いを認め合うこと、そして「遊び」の大切さを教えてくれる絵本なんです。

絵本から読み取れる価値観

- 孤独を受け入れる

- 想像力を大切にする

- 違いを認め尊重する

- 自由な発想を育む

- 心の豊かさを知る

子どもたちを見てると、この絵本を通して成長してるなって感じることがあるんです。特に「違うってことを怖がらない」って心が育ってるみたい。見た目が怖い妖怪たちも、実は優しくて純粋な存在だってことを自然に受け入れてるんですよね。

読み聞かせ方法とコツ

長谷川摂子さんの読み聞かせ哲学

読み聞かせは子どもの想像力を育て、言葉への興味を深める素敵な方法です。長谷川摂子さんも読み聞かせについてこう言ってます:

「絵本の読み方のコツは、あなた自身が物語の中に入ること。それが一番だと思っています。子どものために活字を読んであげるんじゃなくて、大人自身がその物語を楽しんで、物語の世界に入っていくんです。」

私の読み聞かせ体験談

私も子どもたちに読み聞かせるときは、思いっきり楽しんじゃってます!

実践で役立つ読み聞かせテクニック

- 登場人物になりきる

- 効果音を意識する

- ゆっくりと読む

- 子どもの反応を見る

- 語りかける

9歳の息子と4歳の娘に読み聞かせすると、娘は怖いもんもんびゃっこの声に「キャー!」って言いながらも、「もう一回!」ってせがむんです。息子は最初「僕はもう大きいから…」って照れてたのに、いつの間にか「もんもんびゃっこの声、もっと怖くして!」ってリクエストしてくるんですよ。子どもの反応を見るのも、読み聞かせの楽しみの一つです。

最後の一文の謎

「きみならおもいだせるかな?」はいつ追加されたのか?

「きみなら おもいだせるかな?」って最後の一文には、深いメッセージが隠されてると思うんです。この一文、初版にはなくて後から加えられたものなんです。福音館書店によると「作者の意向以外に、勝手に加えることはない」そうなので、長谷川さんが加えたんでしょうね。

作者の想いと読者への問いかけ

長谷川さんは2011年に亡くなられたから、なぜこの一文を加えたのかは永遠の謎なんですけど…。私はね、読者との対話を生み出したかったんじゃないかなって思うんです。「あなたも『めっきらもっきらどおんどん』って言葉を忘れないでね」って願いが込められてるような気がします。

子どもたちのリアクションと親の気づき

この一文を読むと、9歳の息子は「覚えてるよ!めっきらもっきらどおんどん!」って胸を張って言い、4歳の娘は「教えて~」ってせがみます。この一言がきっかけで子どもたち同士の会話が生まれるのも、素敵だなって思います。

絵本のみどころ

夏の風景が懐かしい扉絵

扉絵を見るたび、私の子ども時代が蘇ってくるんです。もくもくと湧き上がる入道雲、田んぼに囲まれた道を歩く短パンの少年。影が真下に落ちているから、真夏の正午頃でしょうね。

この絵を見ると、私の子ども時代の夏休みを思い出すんです。友達と約束してないのに外に出てみたら誰もいなくて、ちょっと寂しくて、でもなんだか冒険が始まりそうなワクワク感。この絵本は「夏」の季節感が特に強く、それも魅力の一つだと思います。

子どもたちも夏になるとこの絵本を特にせがむんです。「ママ、めっきらもっきら読んで!」って。彼らにとっても、この物語は夏の思い出になってるのかもしれませんね。

口ずさみたくなる言葉の力

「ちんぷく まんぷく あっぺらこの きんぴらこ じょんがら ぴこたこ めっきらもっきら どおんどん」

この歌詞の意味なんて考える必要ないんです。ただ声に出すだけで楽しくなる、不思議な魔法みたいな言葉。初めて読んだときから、私もついつい口ずさんじゃうんですよ。

娘は特にこのフレーズが大好きで、お風呂で歌ったり、お散歩中に唱えたり。息子も初めは照れてたけど、今では妹と一緒に口ずさむようになりました。子どもって言葉の響きに敏感で、純粋に楽しめるんですね。大人になるとなかなかできなくなっちゃうけど、子どもたちと一緒に声に出すと、私まで心が弾むんです。

イラストの魅力

降矢ななさんの絵は本当に素晴らしいんです。日本画を思わせる繊細さと、子どもの心をぐっと掴む表現力が絶妙です。特に「もんもんびゃっこ」「しっかかもっかか」「おたからまんちん」の3人の妖怪たちのイラストは、一見怖そうなのに親しみやすく、見れば見るほど愛着が湧いてくるデザインになっています。

子どもたちも最初は怖がっていた妖怪たちの絵に、だんだん魅了されていきました。「もんもんびゃっこってどうやって描くの?」と娘が尋ねてきたときは、一緒に描いてみたりして楽しかったです。イラストが持つ力って本当にすごいなと感じます。

日本の文化が息づく物語

この絵本の魅力は、ファンタジーなのに日本の文化が深く根付いていること。お宮のご神木から異世界に行くって設定、昔ながらの「神隠し」を思い起こさせませんか?日本人の八百万の神様への信仰が、自然とこんな物語を生み出すんだなって感心します。

読み聞かせ続けるとどうなる?

「めっきらもっきらどおんどん」を繰り返し読み聞かせると、子どもの感性と想像力がぐんぐん育つんです。

何度も読むうちに、子どもたちは物語の細部を理解し、登場人物の気持ちに共感できるようになります。まるで「心の筋トレ」みたいに、感情を理解する力が強くなっていくんです。それに、あの独特な言葉遊びやリズミカルな文章が、言葉への感覚を豊かにしてくれます。

読み聞かせで得られる効果

- 想像力の向上

- 語彙力の増加

- 感受性が豊かになる

- 親子の絆を深める

- 集中力が身につく

子どもたちに読み聞かせるたび、新しい発見があるんです。9歳の息子と4歳の娘は、この絵本がきっかけで言葉遊びが大好きになりました。娘は「めっきらもっきらどおんどん」をもじって自分だけの呪文を作るし、息子は妹に自分で考えたお話を聞かせるようになったんです。兄妹の絆が深まったのも、この絵本のおかげかも。

それから、この絵本には親への問いかけもあるんです。最後の場面、かんたはたくさんのおもちゃに囲まれていても、つまらなそう。子どもたちが本当に求めているのは「モノ」じゃなくて「関わり」なんだって、改めて気づかされます。ママの私も、子どもに物をたくさん買い与えるより、一緒に絵本を読んだり遊んだりする時間が、何より大切なんだなって実感します。

さまざまな楽しみ方

歌と楽譜

「めっきらもっきらどおんどん」には歌と楽譜があるって知ってました?長谷川摂子さんは絵本を作る前に、この不思議な言葉の歌を作っていたんです。「ちんぷく まんぷく あっぺらこの きんぴらこ じょんがら ぴこたこ めっきらもっきら どおんどん」という歌詞に、子どもたちが親しみやすい簡単なメロディーがついています。

福音館書店から出版されている絵本の中には、この歌の楽譜も載っているそうです。私はピアノが弾けないので、YouTubeで「めっきらもっきらどおんどん 歌」で検索して子どもたちと一緒に歌を楽しんでます。思った以上に耳に残るメロディーで、子どもたちもすぐに覚えちゃいました。

今では「めっきらもっきらどおんどん」のCDも出ているそうですよ。保育園の先生から「子どもたちに大人気なんですよ~」って教えてもらいました。音楽を通して物語をより深く楽しめるって素敵ですよね。

保育園・幼稚園での人気

「めっきらもっきらどおんどん」は保育園や幼稚園でもとても人気があるんです。娘の通う保育園では、七夕の劇で「めっきらもっきらどおんどん」を演じたことがあるって聞きました。「もんもんびゃっこ」や「しっかかもっかか」、「おたからまんちん」になりきった子どもたちの姿が想像できるだけで、かわいくて仕方ないです。

保育士さんから聞いた話では、この絵本は子どもたちの創造性を刺激するのに最適なんだそう。言葉のリズムを楽しんだり、妖怪たちのマネをしたり、あの不思議な呪文を唱えたり…子どもたちが自然と体を動かしたくなる仕掛けがいっぱい詰まっているんですって。

園での読み聞かせの後は、「あつけらかん」という遊びをすることもあるそうです。これは「めっきらもっきらどおんどん」に出てくる妖怪たちが遊ぶ遊びで、子どもたちも大喜びなんだとか。絵本から広がる遊びの世界って素敵ですよね。

大型絵本と動画

「めっきらもっきらどおんどん」は大型絵本としても出版されているんです。図書館で借りてきたことがあるんですが、通常の絵本よりずっと大きいので、絵の細部までよく見えて、子どもたちが群がって見入っていました。特に妖怪たちの表情が大きく見えるので、より臨場感が増すんですよね。

大型絵本は、保育園や幼稚園、小学校の読み聞かせにも使われているそうです。大勢の子どもたちに一度に読み聞かせるのにぴったりなんだとか。

それから、YouTubeで「めっきらもっきらどおんどん」の動画を見つけたことがあります。プロのナレーターさんが読み聞かせしてくれる動画や、アニメーション風に動かしたものまで、いろいろあるんですよ。息子と娘は、私の読み聞かせも好きだけど、たまには違う人の声で聴くのも新鮮みたいで、すごく喜んでました。

劇と衣装

「めっきらもっきらどおんどん」は、劇としても人気があるんです。小学校の学芸会や、保育園・幼稚園のお遊戯会でよく上演されるそうですよ。うちの息子の小学校でも、2年生のときに学級劇で演じたそうで、「僕、しっかかもっかかの役だったよ!」と誇らしげに教えてくれました。

劇をするときの衣装も、手作りでできるのがいいんですよね。「もんもんびゃっこ」は白い布に目と口を描いただけの簡単な衣装、「しっかかもっかか」は赤い髪の毛が特徴なので赤い毛糸や布を使って、「おたからまんちん」は白いひげと宝物があればOK。子どもたちも衣装作りから参加できるので、より物語に親しめるんじゃないかなと思います。

劇をすることで、子どもたちは登場人物の気持ちをより深く理解できるようになるし、協力して一つのものを作り上げる喜びも味わえます。「めっきらもっきらどおんどん」の世界観は、演じることでさらに広がりそうですよね。

まとめ

この絵本に出会えて、本当に良かった。これからも子どもたちと一緒に、「めっきらもっきらどおんどん」の世界を楽しみたいと思います。絵本だけでなく、歌や劇、大型絵本や動画など、様々な形で楽しめるのも魅力の一つです。

子どもたちの「もっかい読んで!」という声に、何度でも応えたくなる。それが「めっきらもっきらどおんどん」の不思議な魔力なのかもしれませんね。あなたも、大切な子どもたちと、この素敵な物語を分かち合ってみませんか?