この記事では、子どもの自己肯定感を高めるための具体的な方法と実践のポイントを解説します。

近年、日本の子どもたちの自己肯定感の低さが問題視されており、これは学習意欲の低下やいじめ、不登校などの要因にもなっています。文部科学省の調査でも、諸外国と比べて日本の子どもの自己肯定感が低いことが指摘されています。

本記事を読むことで、自己肯定感の重要性や子どもの年齢に応じた効果的な関わり方が分かります。また、家庭でできる具体的な声かけの例や、専門家が推奨する関わり方のコツを紹介。

子どもの心の健康を支える自己肯定感を、日常生活の中でどのように育んでいけばよいのか、実践的なアプローチ方法を学ぶことができます。

1. 自己肯定感とは?子どもの心の健康を支える大切な力

自己肯定感とは、「自分のことを大切だと思える気持ち」であり、「ありのままの自分でいいんだ」と受け入れられる心の状態です。

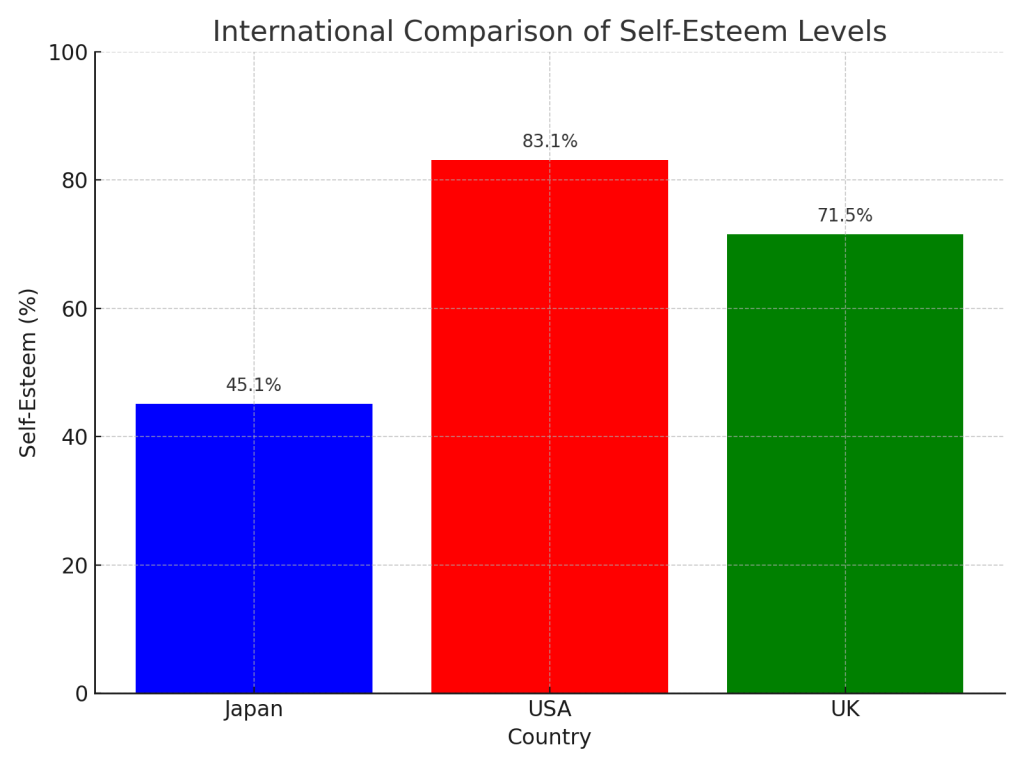

内閣府の調査によると、日本の若者の自己肯定感は国際的に見ても低い水準にあることが分かっています。「自分に満足している」と答えた割合は以下の通りです:

- 日本:45.1%

- アメリカ:83.1%

- イギリス:71.5%

1.1 自己肯定感が高い子どもの特徴

自己肯定感の高い子どもには、次のような共通した特徴が見られます:

- 好奇心旺盛で、様々なことに興味を持って取り組める

- 失敗を過度に恐れず、新しいことにチャレンジできる

- 自分も他者も大切にできる

- 他人と必要以上に比較せず、自分らしさを保てる

- 自分の意見や気持ちを素直に表現できる

1.2 自己肯定感が子どもの成長に与える影響

文部科学省の調査によると、自己肯定感は子どもの学習意欲や対人関係、精神的な健康に大きな影響を与えることが明らかになっています。具体的には:

- 学習への意欲が高まる

- 困難に直面しても粘り強く取り組める

- 友人関係が良好になる

- ストレス耐性が高まる

1.3 自己肯定感はいつ育まれるのか

厚生労働省の研究によると、特に乳幼児期から学童期にかけての経験や周囲との関わりが、自己肯定感の土台を形成する重要な時期とされています。

1.4 自己肯定感の形成に影響を与える要因

ベネッセ教育総合研究所の調査では、以下の要因が子どもの自己肯定感の形成に重要だとされています:

- 親や教師からの適切な承認

- 安心できる家庭環境

- 成功体験の積み重ね

- 他者との良好な関係性

2. 自己肯定感が低い子どもの特徴と影響

自己肯定感が低い子どもには、以下のような特徴が見られることが多く、早期の気づきと適切な支援が重要です。

2.1 行動面での特徴

自己肯定感の低い子どもは、以下のような行動特性を示すことが多いとされています:

- 新しいことへの挑戦を躊躇する

- 失敗を過度に恐れる

- 人前で意見を言うことを避ける

- 完璧主義的な傾向がある

- 他人の評価を気にしすぎる

2.2 心理面での特徴

厚生労働省の調査によると、自己肯定感の低い子どもには次のような心理的特徴が見られます:

- 自分に自信が持てない

- 些細なことで落ち込みやすい

- 他人と比べて劣等感を感じやすい

- 自分の意見や気持ちを表現するのが苦手

2.3 学習面・生活面への影響

自己肯定感の低さは、子どもの学習意欲や日常生活にも大きな影響を及ぼすことが指摘されています:

- 学習への意欲低下

- 集中力の低下

- 友人関係の構築の困難さ

- 生活リズムの乱れ

2.4 将来への影響

国立教育政策研究所の研究によれば、子ども時代の自己肯定感の低さは、以下のような長期的な影響をもたらす可能性があります:

- 進路選択における消極性

- 対人関係における困難

- 精神的健康への悪影響

- 社会適応の課題

2.5 家庭環境との関連

自己肯定感の低下には、以下のような家庭環境要因が関連している可能性があります:

- 過度な叱責や否定的なフィードバック

- 過剰な期待や要求

- 親子間のコミュニケーション不足

- 家庭内での承認経験の不足

3. 自己肯定感を高める5つの関わり方

子どもの自己肯定感を高めるためには、日々の関わり方が非常に重要です。ここでは、科学的な研究や専門家の知見に基づいた、効果的な5つのアプローチ方法をご紹介します。

3.1 子どもの話に耳を傾ける

子どもの言葉に真摯に耳を傾け、その気持ちを受け止めることは、自己肯定感を育む基礎となります。

具体的なポイント:

- 目線を合わせて話を聞く

- 遮ることなく最後まで聞く

- 「そうだね」「うんうん」など、共感を示す言葉がけをする

- 子どもの感情を否定せず、まずは受け止める

3.2 努力や過程を認める

結果だけでなく、そこに至るまでの努力や成長のプロセスを具体的に認めることで、子どもは自信を持つことができます。

効果的な声かけの例:

- 「よく頑張ったね」ではなく「○○を工夫したところがすごいね」

- 「できなかったけど、挑戦する勇気があったね」

- 「昨日よりも上手くなったね」

3.3 失敗を恐れない環境づくり

失敗を学びの機会として捉え、チャレンジを称賛する環境をつくることで、子どもは新しいことに挑戦する勇気を持てるようになります。

大切なポイント:

- 失敗したときこそ、その経験から学べることを一緒に考える

- 「次はこうしてみよう」と建設的な提案をする

- 親自身も失敗を恐れず、チャレンジする姿を見せる

3.4 得意分野を見つけ伸ばす

一人ひとりの子どもには、固有の才能や興味があります。それらを見つけ、伸ばすことで、自己肯定感は大きく育まれます。

実践のポイント:

- 子どもの興味を示す分野に注目する

- 様々な経験の機会を提供する

- 小さな成功体験を積み重ねられるよう支援する

3.5 家族との温かい時間を大切にする

家族との質の高い時間を過ごすことは、子どもに「自分は愛されている」という基本的な安心感を与えます。

具体的な方法:

- 毎日の食事を一緒にする時間を確保する

- 休日は家族で過ごす時間を意識的に作る

- スキンシップを大切にする

- 家族で一緒に楽しめる趣味や活動を見つける

4. 年齢別アプローチ方法

子どもの年齢や発達段階によって、自己肯定感を育むアプローチは異なります。年齢に応じた適切な関わり方を見ていきましょう。

4.1 幼児期(0-6歳)の関わり方

この時期は、自己肯定感の土台を形成する最も重要な時期です。以下のポイントを意識して関わりましょう:

・スキンシップを多く取り、無条件の愛情を示す

・遊びを通じて、できたことを一緒に喜ぶ

・「ダメ」「いけない」という否定的な言葉を減らす

・子どものペースを尊重し、急かさない

幼児期の自己肯定感を育むための具体的な実践例:

・お手伝いをした時は「ありがとう」と感謝の言葉を伝える

・寝る前の読み聞かせの時間を大切にする

・公園で遊ぶ際は、子どもの興味に寄り添う

・失敗しても「大丈夫だよ」と励ます

4.2 学童期(7-12歳)の関わり方

学校生活が始まり、友達との比較や競争が増えるこの時期は、以下のような支援が効果的です:

・勉強や習い事の結果だけでなく、取り組む過程を認める

・友達との関係に悩んだ時は、じっくり話を聞く

・家庭での役割を与え、責任を持って取り組めるようにする

・趣味や特技を伸ばす機会を提供する

学童期の具体的な声かけ例:

・「テストの点数は気にしないで。一生懸命勉強したね」

・「〇〇くんと比べる必要はないよ。あなたはあなたでいいんだよ」

・「困ったときは、いつでも相談してね」

・「あなたの〇〇する所、素敵だと思うよ」

文部科学省の調査によると、教師や保護者からの適切な承認経験が多い子どもほど、自己肯定感が高い傾向にあることが分かっています。

家庭と学校が連携しながら、子どもの自己肯定感を育んでいくことが重要です。また、国立教育政策研究所の報告では、学校での授業や行事における達成経験が、子どもの自己肯定感を高める要因になることが示されています。

5. まとめ

子どもの自己肯定感を育むことは、将来の心の健康と成長に大きな影響を与えます。特に0歳から12歳までの発達段階において、親や周囲の大人の関わり方が重要です。子どもの話に耳を傾け、努力のプロセスを認め、失敗を恐れずチャレンジできる環境を整えることで、子どもは自信を持って成長していきます。また、運動や音楽、図画工作など、得意分野を見つけて伸ばすことも効果的です。家族で休日に公園に出かけたり、一緒に料理をしたりする温かい時間を過ごすことも、子どもの心の安定につながります。自己肯定感の低下は不登校やいじめなどの問題にも関連することがあり、予防的な関わりが大切です。一人一人の子どもの個性を尊重し、「あなたはあなたのままでいい」というメッセージを日々の関わりの中で伝えていくことが、健全な自己肯定感を育む基盤となるのです。