こんにちは!MY STELLA(マイステラ)のpotate.e.jです✨

冬の夜空が澄み渡り、星座が美しく輝く季節になりましたね。お子さまと一緒に夜空を見上げて、きらきらと光る星座に隠された物語を楽しんでみませんか?

今回は、冬の星空を代表する「オリオン座」とその忠実な友「おおいぬ座」「こいぬ座」の神話をご紹介します。星座の見つけ方から、シリウスやプロキオンなどの輝く星々の秘密、星空観察のコツまでたっぷりお届け!星座の物語が夜空をもっと身近に、特別な時間を演出してくれるはずです。

「星座を通して、自分だけの物語を見つけよう!」

MY STELLAは、星空とともに広がる物語の世界を、親子で楽しむきっかけをお届けします

冬の星座を代表するオリオン座には、忠実な友として知られるおおいぬ座とこいぬ座が寄り添っています。この記事では、全天で最も明るい1等星シリウスを持つおおいぬ座と、その近くに位置するこいぬ座について、誰でも簡単に見つけられる方法から、星座にまつわる神話や伝説まで詳しく解説します。

オリオン座を目印に、双眼鏡での観察方法や都会でも楽しめる観測スポットなど、実践的な星空観察のコツも紹介。さらに、古代エジプトでは新年を告げる星として崇められ、日本では天の川の渡し守として親しまれてきたシリウスの文化的な意味も探ります。星座の物語を知ることで、冬の星空観察がより一層魅力的なものになることでしょう。

1. オリオンの忠実な友達 おおいぬ座とこいぬ座とは

冬の夜空を彩る代表的な星座、おおいぬ座とこいぬ座は、オリオン座の忠実な伴として知られています。これらの星座は、ギリシャ神話の狩人オリオンと共に狩りをする2匹の猟犬を表現した星座として、古代から人々の想像力を刺激してきました。

おおいぬ座(学名:Canis Major)とこいぬ座(学名:Canis Minor)は、いずれも全天88星座の一つとして国際天文学連合に定められています。これらの星座は、オリオン座の東側に位置し、冬の夜空で特に目立つ星座群を形成しています。

| 星座名 | 学名 | 略符 | 主な特徴 |

|---|---|---|---|

| おおいぬ座 | Canis Major | CMa | 全天で最も明るい恒星シリウスを含む |

| こいぬ座 | Canis Minor | CMi | 1等星プロキオンを含む小さな星座 |

両星座は特に天体観測の初心者にとって理想的な観測対象です。その理由として、以下が挙げられます:

- 明るい恒星を含むため、都市部でも観測が容易

- オリオン座を目印に容易に見つけることができる

- 冬の夜空で長時間観測可能

- 双眼鏡や小型望遠鏡でも楽しめる天体が多い

古代から、これらの星座は航海の道標としても重要な役割を果たしてきました。特にシリウスは、その明るさから航海者の重要な目印となり、古代エジプトではナイル川の氾濫を予測する指標としても使用されていました。

現代の天文学においても、おおいぬ座とこいぬ座は重要な研究対象となっています。特に、シリウスは地球から最も近い恒星の一つとして、恒星進化の研究に大きく貢献しています。

1.1 星座の基本データ

| 項目 | おおいぬ座 | こいぬ座 |

|---|---|---|

| 面積順位 | 43位 | 71位 |

| 主な観測時期 | 12月〜3月 | 12月〜3月 |

| 最も明るい星 | シリウス(-1.46等) | プロキオン(0.34等) |

2. おおいぬ座の特徴と見つけ方

おおいぬ座(学名:Canis Major)は、全88星座の中でも特に目立つ星座の一つです。北半球からは冬の夜空を彩る代表的な星座として知られ、全天で最も明るい恒星シリウスを含むことで天体観測の初心者にも人気があります。

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 位置 | 赤経:6h〜8h、赤緯:-11°〜-33° |

| 最適な観測時期 | 12月〜3月 |

| 主要な星の数 | 恒星8個以上 |

2.1 おおいぬ座の1等星シリウス

シリウスは地球からわずか8.6光年の距離にある恒星で、夜空で最も明るく輝く星として知られています。見かけの等級は-1.46等と非常に明るく、NASAの観測データによると、表面温度は約9,940ケルビンにも達します。

シリウスは実際には連星系で、主星のシリウスAと白色矮星のシリウスBで構成されています。一般的な双眼鏡では分離して見ることは困難ですが、口径20cm以上の望遠鏡があれば、条件が良ければ2つの星を確認することができます。

2.2 冬の夜空でおおいぬ座を探す方法

オリオン座の三つ星(三ツ星)を目印に、その左下方向に見つけることができます。シリウスは非常に明るいため、街明かりの中でも比較的容易に見つけることができます。

全体的な形は大きな犬の姿を表しており、シリウスは犬の首輪や鼻の位置に当たります。星座を形作る主な星々は、犬の胴体や足、尻尾を表現しています。

2.3 おおいぬ座の見頃の時期

日本からの観測では、12月下旬から3月上旬が最も観測に適しています。特に1月下旬の午後9時頃には、南の空高く昇って見やすい位置となります。

国立天文台の観測データによると、都市部でも十分に観察可能な明るさを持っており、初心者の星座観測の入門として最適な対象とされています。

3. こいぬ座の特徴と見つけ方

こいぬ座(Canis Minor)は、おおいぬ座の北東に位置する小さな星座です。全88星座の中でも3番目に小さい星座であり、主要な星は2つしかありません。その形は単純で、2つの星を結ぶ直線のような姿をしています。

3.1 こいぬ座の主要な星

こいぬ座を構成する主要な星は、1等星のプロキオンと3等星のゴメイサの2つです。プロキオンは「犬の前を行く者」という意味を持ち、シリウスの東側に位置することからこの名がつけられました。

| 星の名称 | 等級 | 距離(光年) | 特徴 |

|---|---|---|---|

| プロキオン | 0.34等 | 11.4 | 地球から8番目に近い恒星 |

| ゴメイサ | 2.89等 | 170 | 黄色の巨星 |

NASAの観測データによると、プロキオンは太陽系に比較的近い恒星系で、実際には連星系であることが分かっています。

3.2 オリオン座を基準にしたこいぬ座の探し方

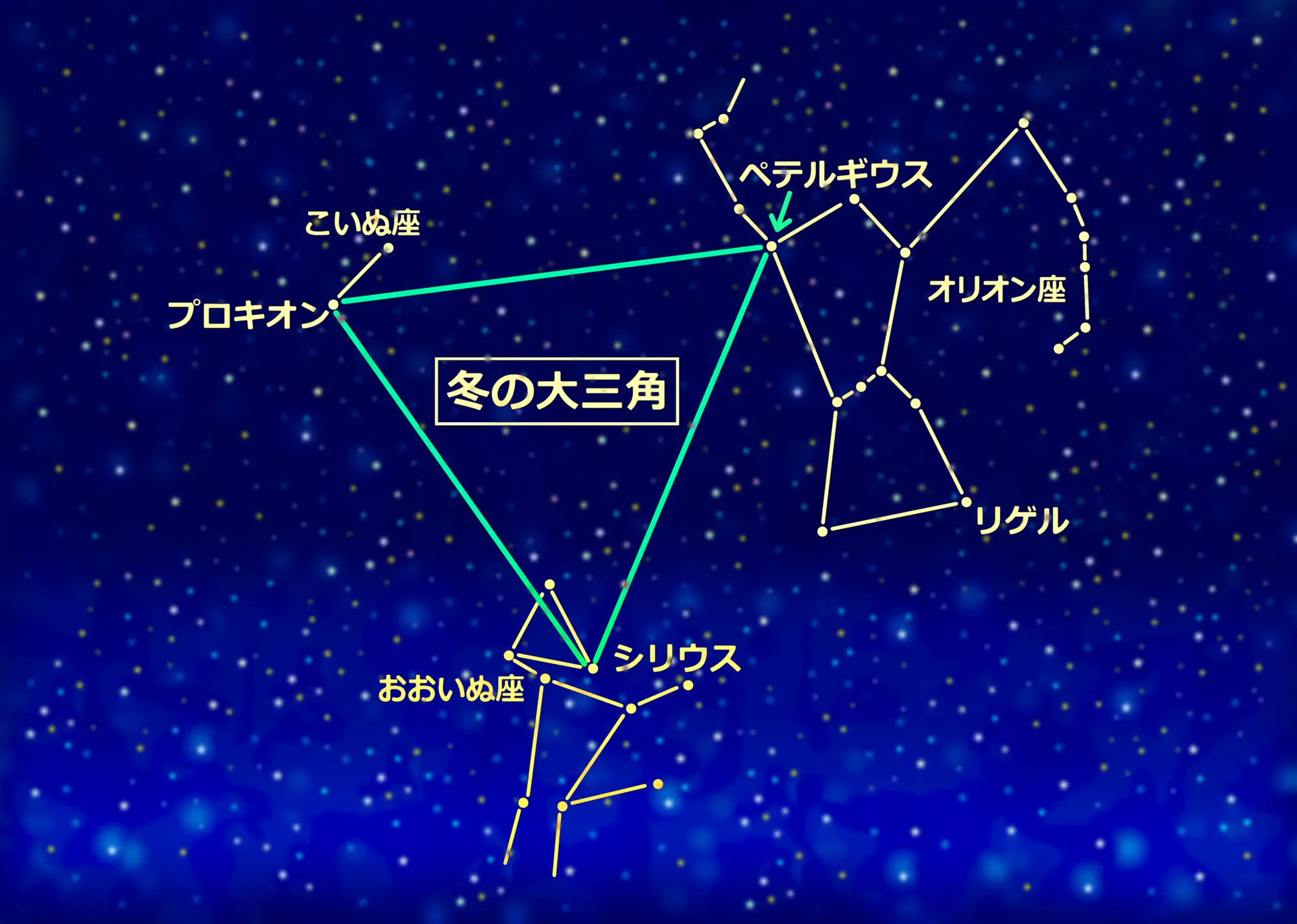

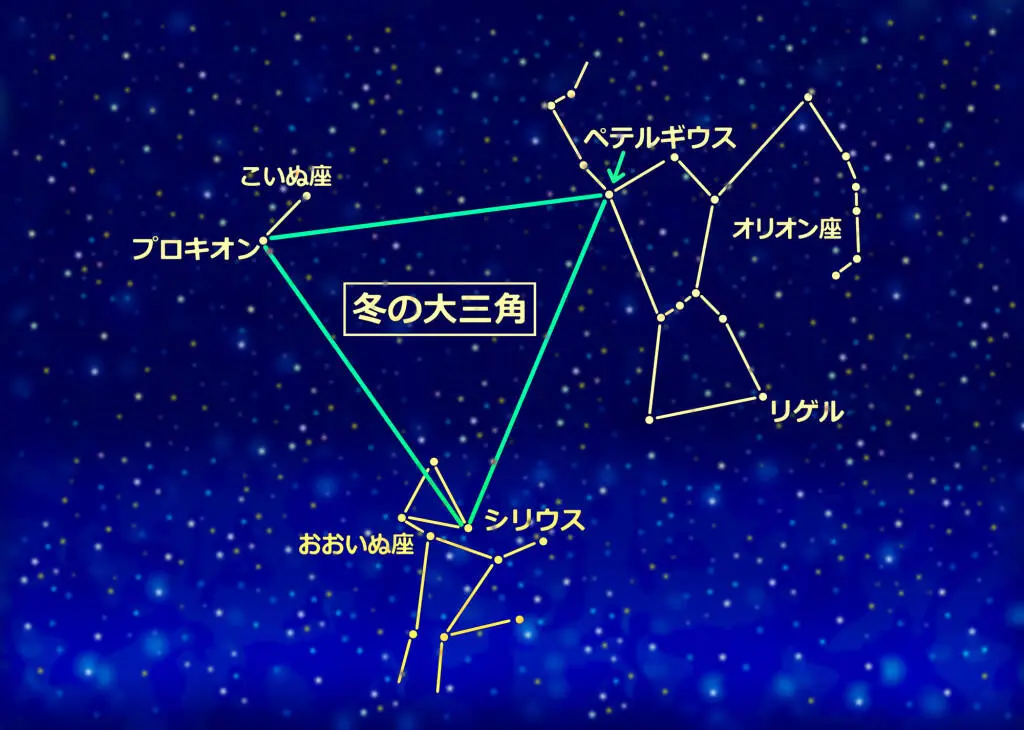

こいぬ座は、オリオン座とおおいぬ座を結ぶ線上の東側に位置しています。オリオン座のベテルギウスからシリウスを見つけ、そこからさらに東に目を向けると、プロキオンを見つけることができます。

冬の大三角形の1つの頂点としても知られるプロキオンは、シリウスとベテルギウスと共に、冬の夜空で最も目立つ星の配列を形成しています。この三角形を目印にすることで、初心者でも容易にこいに座を見つけることができます。

国立天文台の星座データによれば、こいぬ座が最もよく見える時期は1月下旬の午後9時頃で、南中高度は約60度に達します。

都市部での観測では、光害の影響を受けにくい1等星のプロキオンは比較的容易に見つけることができますが、3等星のゴメイサは空の状態が良好でないと見つけにくい場合があります。双眼鏡を使用すると、より確実に観測することができます。

4. ギリシャ神話に描かれるオリオンと二つの犬の物語

ギリシャ神話において、おおいぬ座とこいぬ座は狩人オリオンの忠実な猟犬として描かれています。おおいぬ座はシリウスという最も明るい恒星を含み、オリオンの狩りの相棒として知られる大型の猟犬を表しています。

4.1 狩人オリオンと忠実な猟犬たち

オリオンは、ギリシャ神話の中で最も優れた狩人として知られています。彼は海神ポセイドンの息子とされ、巨人のような体格と卓越した狩りの技術を持っていました。狩りの際には常に2匹の忠実な猟犬を連れており、これがおおいぬ座とこいぬ座として星座になったとされています。

アルテミスとの関係については、NHKの解説によると、月の女神アルテミスとの悲劇的な恋の物語も伝えられています。

4.2 シリウスにまつわる神話の世界

シリウスは「灼熱の星」という意味を持ち、古代ギリシャでは重要な意味を持っていました。シリウスの出現は猛暑の到来を告げ、また航海の時期を示す指標としても使われていました。

| 時代 | シリウスの意味 |

|---|---|

| 古代ギリシャ | 灼熱の季節の前触れ |

| 航海時代 | 航海の指標星 |

| 現代 | 冬の代表的な1等星 |

4.3 星座になった理由と伝説

オリオンが天に上げられた際、彼の忠実な猟犬たちも共に星座として昇天したとされています。

伝説では、おおいぬ座の主星シリウスは、オリオンを追いかける最も忠実な猟犬を表し、こいぬ座はその弟子や子犬として位置づけられています。両座は常にオリオン座の東側に位置し、まるで主人を追いかけているかのような配置になっています。

また、これらの星座には狩猟にまつわる別の逸話も残されています。オリオンと彼の猟犬たちは、天の川を渡って天空の獲物を追いかけ続けているという解釈もあり、この永遠の狩りの物語は、季節の移り変わりと結びついて語り継がれています。

5. 世界の様々な文化における おおいぬ座とこいぬ座の解釈

5.1 古代エジプトでの意味

古代エジプトでは、おおいぬ座の1等星シリウスは特別な意味を持っていました。シリウスの出現は、ナイル川の氾濫を予告する重要な天体現象として認識され、「ソティス」と呼ばれていました。

エジプトの暦では、シリウスの出現を基準に年を定めており、大英博物館に保管されている古代エジプトの天文暦にもその記録が残されています。

| エジプトでの呼び方 | 意味 | 関連する神 |

|---|---|---|

| ソティス | ナイルの守護者 | イシス神 |

| アヌビスの星 | 死者の案内人 | アヌビス神 |

5.2 日本での伝統的な解釈

日本の伝統的な星座解釈では、おおいぬ座とこいぬ座は異なる意味を持っていました。『天文図解』などの江戸時代の天文書では、おおいぬ座の領域を「老人星」と呼び、長寿の象徴として捉えていました。

国立国会図書館のデジタルアーカイブに残される古来の天文資料によると、日本では特にシリウスを「青星」と呼び、航海の目印として重要視されていたことがわかります。

また、日本の民間暦では、おおいぬ座とこいぬ座の見える時期を「寒犬」の季節と呼び、厳寒期の目印としていました。これは中国の影響を受けた解釈とされています。

| 時代 | 日本での呼称 | 意味付け |

|---|---|---|

| 奈良時代 | 青大星 | 航海の目印 |

| 平安時代 | 犬星 | 寒さの象徴 |

| 江戸時代 | 老人星 | 長寿の象徴 |

現代では、おおいぬ座とこいぬ座は冬の星座観察の定番として親しまれており、特に天文教育の現場では、オリオン座を基準に両星座を見つける方法が広く教えられています。

6. 天体観測のポイント

おおいぬ座とこいぬ座を観測する際には、適切な機材と観測方法を選ぶことが重要です。ここでは、初心者から中級者まで実践できる具体的な観測テクニックをご紹介します。

6.1 双眼鏡での観察方法

天体観測の入門に最適なのが双眼鏡です。7×50や10×50といった倍率のものがおすすめで、手ブレを抑えながら広い視野で星座全体を楽しむことができます。

| 双眼鏡の種類 | 特徴 | 観測対象 |

|---|---|---|

| 7×50 | 視野が広く、手ブレが少ない | 星座全体、シリウスの色 |

| 10×50 | やや詳細な観測が可能 | シリウスB、星団 |

| 12×50 | 高倍率だが三脚推奨 | 二重星、星雲 |

6.2 都会でも見つけやすい観測スポット

光害の影響を受けやすい都市部でも、シリウスは非常に明るいため観測が可能です。より良い観測条件を得るためには、高層ビルの少ない公園や河川敷、展望台などが適しています。

スターウォッチングネットワークでは、各地の観測に適した場所が紹介されています。

6.3 写真撮影のコツ

星座写真の撮影には、ISO感度1600以上、シャッタースピード15秒以上の設定が基本となります。広角レンズを使用することで、オリオン座とともにおおいぬ座、こいぬ座を1枚の写真に収めることができます。

| 撮影設定 | 推奨値 | 備考 |

|---|---|---|

| ISO感度 | 1600-3200 | カメラの性能による |

| シャッタースピード | 15-30秒 | 焦点距離により調整 |

| 絞り値 | F2.8-4.0 | レンズの明るさによる |

初めての撮影では、国立天文台暦計算室で月の満ち欠けや天体の位置を確認することをお勧めします。

7. まとめ

オリオン座の近くに輝くおおいぬ座とこいぬ座は、狩人オリオンの忠実な友として星空に刻まれた印です。おおいぬ座の1等星シリウスは、全天で最も明るい恒星として知られ、冬の星空のランドマークとなっています。この二つの星座は、古代エジプトではナイル川の氾濫を告げる重要な星とされ、日本では天の川を挟んで織姫と彦星を見守る天の番犬として親しまれてきました。双眼鏡や天体望遠鏡がなくても、オリオン座のベテルギウスを目印に容易に見つけることができ、都会の光害の中でも観測が可能です。冬の澄んだ夜空で、シリウスを中心に広がるおおいぬ座と、その北東に位置するこいぬ座は、古代から人々の想像力を刺激し、様々な物語を生み出してきました。今夜の星空観察で、ぜひオリオンとその忠実な友たちの姿を探してみてください。

#オリオン座#おおいぬ座#こいぬ座#冬の星空#星座観察#ギリシャ神話#天体観測#シリウス#星空物語#古代エジプト

参考文献

国立天文台 : 星座や天体観測の基礎情報、観測時期に関するデータを提供。特にオリオン座や冬の星空について詳しい情報があります。

NASA – Sirius: The Brightest Star : シリウスに関する詳細な科学データや観測に役立つ情報を掲載。

大英博物館 – Ancient Egyptian Astronomy : 古代エジプトでの天文学に関するアーカイブ資料。シリウス(ソティス)の役割についても記載あり。

NHK for School – : 子ども向けに星座の神話や天文学を分かりやすく解説するリソース。

天文年鑑 2025 出版社: 地人書館 : 日本国内での星空観測の最適時期や天体現象を網羅した年鑑。オリオン座とおおいぬ座、こいぬ座の観測情報も収録。